こんにちは。Tomです。

一人暮らし独身、一般企業サラリーマンで在宅勤務をしています。

在宅勤務のお供としてぼくが愛用しているKeychronのキーボードの中で、

2021年最高のキーボードの一つでもあったKeychron Q1の後継機種であるKeychron Q2が発売されました。

今回は、このKeychron社のフラッグシップキーボードの最新型を購入しましたので、レビューしていきます。

Keychron Q2 レビュー

Keychron Q2の特徴

まず、KeychronQ2とはどのようなキーボードなのか見ていきましょう。

特徴は下記の通りです。

- 65% Fキーレス配列

- ノブ有モデル・ノブ無しモデルを選択可能

- QMK/VIA対応

- Mac/Windows対応

- Gateron G Proスイッチ三種から選択可能

- ダブルショットPBTキーキャップ

- Hot-Swappable

- RGBバックライト

- フルアルミニウムボディ

65%コンパクト配列

Keychron Q2は、F1~F12といった行が省略されたコンパクトキーボードです。

このコンパクト配列のメリットとデメリットは下記のようなものがあります。

65%コンパクト配列のメリット

- デスク上の場所を節約できる

- キーの押し間違いが減る

- 好みはあるが、見た目がかっこいい

65%コンパクト配列のデメリット

- Fキーを多用する場合、キーの同時押しが必要なので慣れが必要

当然、キーが少ないことのデメリットは「キーが少ない」ことですよね。

しかしこのQ2というキーボードは、設定次第で不便なく対応することができます。

詳細は後述します。

ノブ付きモデルが選択できる

Keychron Q2では、本体右上のツマミをオプションで追加することができます。(+10ドル)

このツマミ(ノブ)は、デフォルトではシステム音量の調整ができるようになっています。

またFn1キーを押しながら回すと、RGBバックライトの明るさを調整することができます。

この機能はVIAというソフトウェアを使うことで割り当てを変更することができます。

QMK/VIA対応

このKeychron Q2が、ほかのKeychronキーボードと最も差別化されている点は、QMK/VIA対応によってキーマップを変更できる点です。

QMKとVIAは別々の仕組みなのですが、

- プログラミングでがっつり機能をカスタマイズするならば、QMKでファームウェア変更

- ソフト上で気軽にキーを割り当てて、カンタンに好きな配列に変更(本体内メモリへの設定書き込み)

という感じです。

ぼくの用途では、VIAでの変更でじゅうぶん事足りています。

この機能があるおかげで、必要な機能に最低限の動きでアクセスすることができます。

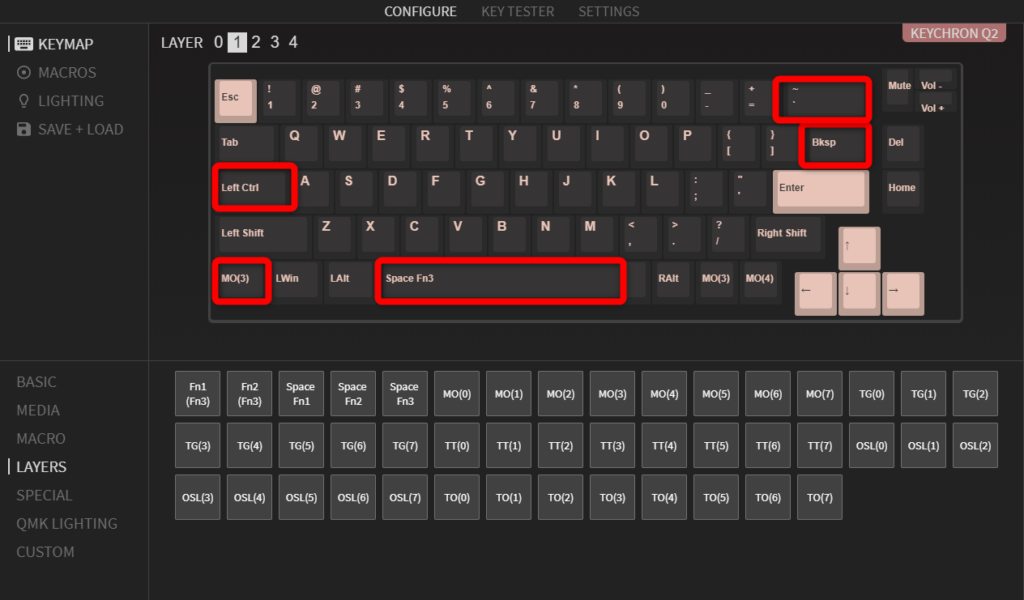

ぼくのKeychron Q2の配列は、Windowsで使う場合、下記のように変更しました。

実際のカスタマイズ

- Caps Lockキー → Ctrlキー

- 左Ctrlキー → 押す間レイヤー3への移動

- スペースキー → 短く押すとスペースキー、長く押すとレイヤー3への移動

- I,J,K,Lキー → レイヤー3で矢印キーとして動作

- バックスラッシュキー → バックスペースキー

- バックスペースキー → チルダ

そうです。早い話がHHKB配列です。

レイヤーの考え方

VIAで設定できるキーボードには「レイヤー」という独特の考え方があります。

例えるなら、機能やキー配列の違う複数のキーボードを用意しておき、それを切り替えながら使えるイメージです。

Keychron Q2には、Keychronのコンパクトキーボードでよく見られる2つのFnキーが搭載されています。

このFnキーを使うことで、「Fn1を押している間はレイヤー3」「Fn2を押している間はレイヤー4」という機能がデフォルトでセットされています。

Mac/Winスイッチとレイヤーの関係

- Macの場合はレイヤー0、2、4

- Windowsの場合はレイヤー1、3、4

に移動するようになっています。

スイッチが「Win」モードの時は、キーを単体で押した場合はレイヤー1の機能が動作します。

普通のコンパクトキーボードでは、Fnキーを押しながら数字キーを押すことでFキーの機能を使うことができますが、

このQ2のようにVIAに対応しているキーボードのスゴイところは、

Fnキーを好きなところに配置できるということです。

なのでぼくは、左手小指、スペースキー長押し、デフォルト位置のFn1キーに同じ機能である「押す間レイヤー3へ移動」を割り当てています。

そのうち、使わなくなったものは別の機能に割り当てていこうと思っています。

詳しくはこちらにもまとめています。

Gateron G Proスイッチ

前作であるKeychron Q1では、Gateron G Phantom Switchが使用されていました。

これは、Gateronスイッチが工場で潤滑油が塗布されている状態(ファクトリールーブド)で届くという特徴がありました。

しかし、このスイッチには致命的な欠点があって、それは「スイッチハウジングに色がついている」ことです。

そのせいで、RGBバックライトが全部その色になるという悲しい特徴がありました。

Gateron G Proスイッチという新しいスイッチは、従来のGateronスイッチと同様に白い半透明のスイッチハウジングになっています。

このおかげで、Q2においてはRGBバックライトが綺麗に見える特徴があります。

ダブルショットPBTキーキャップ

ついに、Keychronのキーボードに初めてPBTキーキャップが搭載されました。

これは個人的にめちゃくちゃ嬉しいです。

実際に触ってみた感想としても、手触りも良くとても満足です。

従来のQ1では、5000円近くの別売PBTキーキャップを導入して付け替える必要がありましたので、コスト面でも非常に助かる改善点です。

コスト面ではその代わりに、Q1に付属していたコイル状ケーブルは無くなり、ストレートケーブルが付属しています。

Hot-Swappable

以前よりKeychronキーボードをオススメする理由の筆頭であるホットスワップ機能がQ2にも当然搭載されています。

Keychron Q1とQ2では、「South Facing-LED」という構造によってキースイッチの下側にLEDライトが付いていて、それに伴ってスイッチの取り付け位置が異なっています。

ちょっとスイッチ取り外しをしてみましたが、初期のQ1よりもQ2の方がスイッチの付け外しが簡単になっているように感じました。

Keychron Q1では、トップケースのフレームが邪魔だったりPCBのソケットが固くてスイッチが抜けにくいときが多かったのですが、Q2ではこのあたりも改善されているみたいです。

Hot-Swapソケットは5ピン対応で、多くのスイッチを使うことができます。

RGBバックライト

Keychron Q2ではSouth Facing LEDが採用されているので、使用者側から見てライトが綺麗に見えるようになっています。

一方でキーキャップは光を透過するものではないので、光が見えるのはキーの隙間からのみになります。

フルアルミニウムボディ

Keychron Qシリーズの特徴は、フルアルミニウムボディです。

今回は青軸が欲しかったので、軸色にあわせてブルーを選択しましたが、めっちゃ美しいです。

手に取った瞬間、

「さび付いたボディ塗りなおせ 太陽に映えるメタルブルー」

と昭仁さんの声が聞こえましたね。

Q1のフィードバックを活かした傑作

Keychron Q2は、もともと2021年11月に発売が予告されていました。

しかし、実際に発売されたのは2022年1月です。この時間差はなんだったのでしょうか。

実は、その間に追加で発売された製品があります。

それは、Keychron Q1のKnob(ノブ)モデル です。

このKnobモデルは、単にQ1にノブが付いただけではなく、ケーブルがコイルからストレートになったり、PCBの仕様が少し変わって省電力になったり、ボディのアルミ板が分厚くなるなど、さまざまなマイナーアップデートがされています。

Keychron Q1のフィードバック

Keychron Q1がリリースされた直後、YouTubeでガジェット系の動画を上げている方々が世界中で「Keychron Q1を改造する」という動画をアップしました。

ぼく自身も、Keychron Q1を購入直後は分解してクッションを調整したり、テープを貼って反響を抑えるなどの改造を行いました。これによって大きく打鍵音が改善したわけです。

そして、Keychron社はそれらを見ていたわけです。

改造されたQ1のエッセンスを受け継いだQ2

Keychron Q2を分解して驚いたのが、最初から反響音を抑える工夫が詰まっていたことです。

- トップケースとボトムケースの間に挟み込まれたシリコンガスケット

- ボトムケースに内蔵された二重の吸音フォーム

- 反響を抑える分厚いボトムケース

こういったことが改造するまでもなく実装された状態で発売されたわけです。

このような調整を行うために、Q2は予定より2か月遅れた2022年1月に発売されたわけです。

まとめ。Keychronの勢いが見える意欲作

Keychron Q2が発売されたとき、正直購入するかどうか迷いました。

なんせ、送料込みで2万円ほどになったわけです。

Q1で満足していたし、Q2はどうしようかな・・・なんて思いながら、ブログやYouTubeのネタにもなるかな、と思って購入した次第です。

しかし、

届いて使ってみて、

分解してみて、

買ってよかった

と強く思いました。

何より、前作からの進化のスピードが非常に早く、フットワークの軽いブランドのスタンスがはっきりと見えたことが嬉しかったです。

今後もQ3、Q4と続編が出てくると思いますが、それぞれの進化も楽しみです。

2万円ほどですが、HHKBよりは万人向けにオススメできるキーボードなので、ぜひ検討してみてください。

今日はこのへんで。ではまた。

コメント